by Redazione | 4 December 2019 | Articoli, Blog

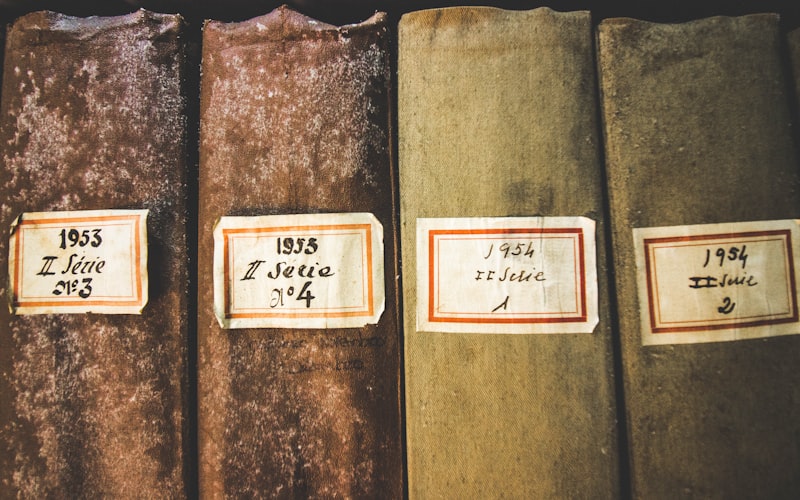

Negli ultimi anni si registra un crescente interesse ed una nutrita letteratura specialistica riguardo alla gestione delle informazioni relative alla preservazione dell’eredità culturale d’impresa, specialmente nei settori in cui questo tema è maggiormente sentito (brand e marchi storici, manifattura di alta qualità, prodotti artistici o legati al mondo della creatività, della moda e del fashion). L’eredità culturale può essere definita come il retaggio di artefatti tangibili o intangibili relativi ad un gruppo sociale, che viene tramandato dalle generazioni del passato a quelle di oggi; non solo una questione di prodotto, quindi, ma anche di tradizioni estetiche e di gusto in senso lato, di progetti e ricette, di pubblicità e slogan, di mode e tendenze storiche.

Negli ultimi anni si registra un crescente interesse ed una nutrita letteratura specialistica riguardo alla gestione delle informazioni relative alla preservazione dell’eredità culturale d’impresa, specialmente nei settori in cui questo tema è maggiormente sentito (brand e marchi storici, manifattura di alta qualità, prodotti artistici o legati al mondo della creatività, della moda e del fashion). L’eredità culturale può essere definita come il retaggio di artefatti tangibili o intangibili relativi ad un gruppo sociale, che viene tramandato dalle generazioni del passato a quelle di oggi; non solo una questione di prodotto, quindi, ma anche di tradizioni estetiche e di gusto in senso lato, di progetti e ricette, di pubblicità e slogan, di mode e tendenze storiche.

In questo senso si è mossa anche l’Unione Europea, attivando nel recente passato un gran numero di progetti su larga scala per intervenire sugli aspetti della cultura storica d’impresa e per incentivare le aziende del vecchio continente ad interessarsi ed a sviluppare questa tematica all’interno della propria realtà di lavoro specifica, e cercando così di calare i princìpi teorici dell’eredità culturale in attività concrete per creare valore (si pensi, a titolo esemplificativo, ad iniziative come Europeana, C.h.e.s.s., Emotive Project, Cross-cult ecc.). L’Italia, a livello nazionale ma soprattutto tramite progetti e bandi regionali, si è presto allineata a queste direttive, creando opportunità per la realizzazione di lavori sulla cultural heritage delle imprese, anche mediante finanziamenti ad-hoc.

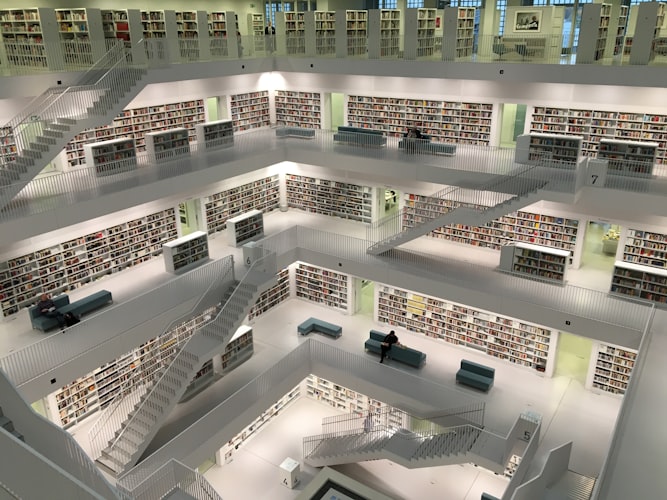

In tale contesto, uno dei principali punti di attenzione è costituito senza dubbio dalle innovazioni tecnologiche in campo digital, in grado di creare sinergia tra le componenti di know-how tradizionale, archivi fisici storici e nuove modalità di fruizione di contenuti, sia a livello di marketing che di processi produttivi, sia all’interno che all’esterno del perimetro d’azienda. Database, cloud, automazioni, applicazioni informatiche di ultima generazione e soprattutto strumenti per la gestione delle informazioni e degli asset digitali (chiamati DAM, ovvero Digital Asset Management) sono oggi ad un livello tale da permettere un profondo sfruttamento di ogni tipo di istanza storico-culturale anche per singole realtà imprenditoriali che ritenessero utile valorizzare la propria eredità peculiare.

In tale contesto, uno dei principali punti di attenzione è costituito senza dubbio dalle innovazioni tecnologiche in campo digital, in grado di creare sinergia tra le componenti di know-how tradizionale, archivi fisici storici e nuove modalità di fruizione di contenuti, sia a livello di marketing che di processi produttivi, sia all’interno che all’esterno del perimetro d’azienda. Database, cloud, automazioni, applicazioni informatiche di ultima generazione e soprattutto strumenti per la gestione delle informazioni e degli asset digitali (chiamati DAM, ovvero Digital Asset Management) sono oggi ad un livello tale da permettere un profondo sfruttamento di ogni tipo di istanza storico-culturale anche per singole realtà imprenditoriali che ritenessero utile valorizzare la propria eredità peculiare.

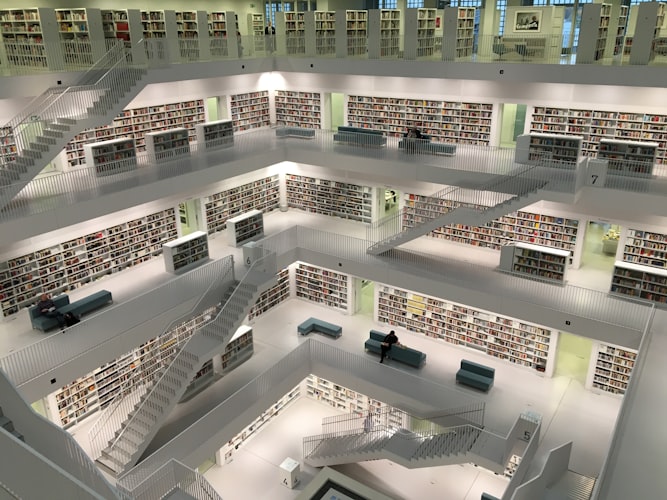

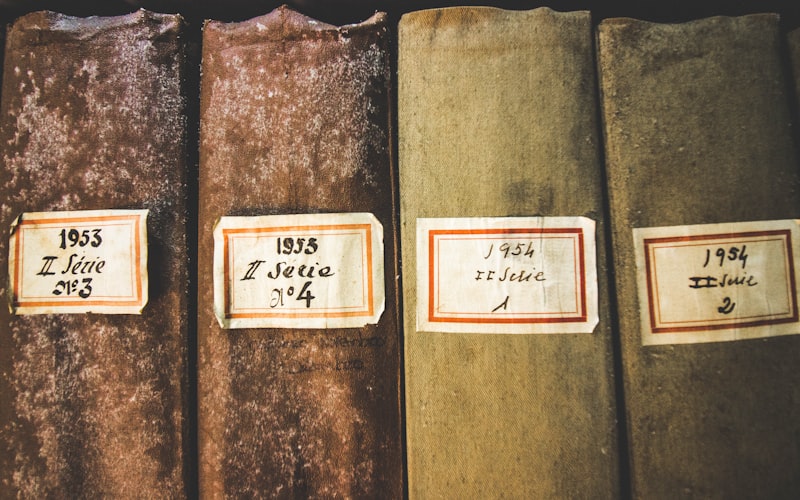

Com’è intuibile, al centro di queste attività si inserisce il tema degli Archivi Digitali: la situazione di avere un archivio di materiale storico da censire, poter ritrovare e sfruttare è tipica di ogni impresa che porti con sè un bagaglio culturale che può identificarne il marchio, plasmarne la percezione all’esterno e testimoniare una tradizione di eccellenza; molto spesso ciò prende il via a partire dalla presenza di un magazzino contenente oggetti storici (vecchi prodotti, manufatti, semilavorati, ma anche progetti, documentazione tecnica e amministrativa, fatture o addirittura semplici fotografie, riviste, brochure e pubblicità) che vanno digitalizzati.

Com’è intuibile, al centro di queste attività si inserisce il tema degli Archivi Digitali: la situazione di avere un archivio di materiale storico da censire, poter ritrovare e sfruttare è tipica di ogni impresa che porti con sè un bagaglio culturale che può identificarne il marchio, plasmarne la percezione all’esterno e testimoniare una tradizione di eccellenza; molto spesso ciò prende il via a partire dalla presenza di un magazzino contenente oggetti storici (vecchi prodotti, manufatti, semilavorati, ma anche progetti, documentazione tecnica e amministrativa, fatture o addirittura semplici fotografie, riviste, brochure e pubblicità) che vanno digitalizzati.

Questo genere di progettualità per la valorizzazione dell’eredità culturale necessita, oltre ad una decisa spinta a livello dirigenziale (il tema è sempre più avvertito come importante anche in realtà medio-piccole), anche la partecipazione di figure competenti interne ed esterne all’azienda, impegnate il più delle volte a livello interdisciplinare, nonché di strumenti tecnologici e informatici adeguati. Collaborano così in un frame di lavoro esperti di gestione delle informazioni, archivisti, specialisti di nuove tecnologie, tecnici di settore e addetti al marketing ed al customer service.

Questo genere di progettualità per la valorizzazione dell’eredità culturale necessita, oltre ad una decisa spinta a livello dirigenziale (il tema è sempre più avvertito come importante anche in realtà medio-piccole), anche la partecipazione di figure competenti interne ed esterne all’azienda, impegnate il più delle volte a livello interdisciplinare, nonché di strumenti tecnologici e informatici adeguati. Collaborano così in un frame di lavoro esperti di gestione delle informazioni, archivisti, specialisti di nuove tecnologie, tecnici di settore e addetti al marketing ed al customer service.

Si tratta quindi di progetti complessi dal punto di vista dell’organizzazione dei lavori, sovente continuativi nel tempo (un archivio digitale acquisisce valore se mantenuto ed aggiornato, e non dovrebbe mai essere considerato un’attività una-tantum), che hanno però le potenzialità per essere sfruttati anche nel futuro, soprattutto in epoca di dominio dei media e delle comunicazioni, configurandosi così come investimenti vincenti nel medio termine.

Le opportunità non mancano: al business che guarda lontano non rimane che coglierle per perseguire i propri obiettivi strategici in ambito digitale.

by Redazione | 6 November 2019 | Articoli, Blog

Un recente passaggio evolutivo nell’applicazione delle tecnologie digitali nelle imprese italiane è stato quello relativo all’implementazione di infrastrutture e servizi cloud, che ha determinato e determina un certo cambiamento nei processi interni alle aziende. Questo genere di evoluzione tecnologica è tuttora in corso, guidata non solo dall’emergere di soluzioni web-based per le imprese, ma anche da nuovi abilitatori digitali decisamente pervasivi ed efficaci quali IoT (Internet-of-things), intelligenza artificiale e machine learning, o reti mobili di ultima generazione come il 5G.

Un recente passaggio evolutivo nell’applicazione delle tecnologie digitali nelle imprese italiane è stato quello relativo all’implementazione di infrastrutture e servizi cloud, che ha determinato e determina un certo cambiamento nei processi interni alle aziende. Questo genere di evoluzione tecnologica è tuttora in corso, guidata non solo dall’emergere di soluzioni web-based per le imprese, ma anche da nuovi abilitatori digitali decisamente pervasivi ed efficaci quali IoT (Internet-of-things), intelligenza artificiale e machine learning, o reti mobili di ultima generazione come il 5G.

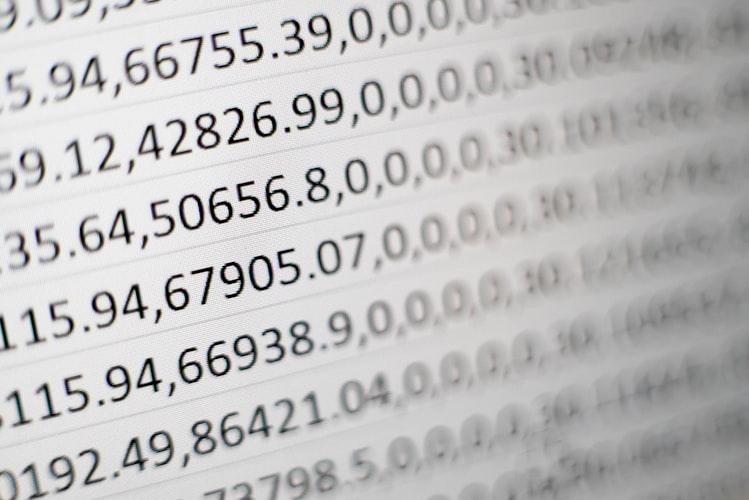

Tutte queste tecnologie hanno in comune la creazione e l’utilizzo di una immensa mole di dati, cosa che ha generato la conseguente necessità di gestirli ed analizzarli, unitamente ad altre spinte di natura principalmente normativa (si pensi al GDPR sulla gestione della privacy e dei dati personali in vigore da qualche anno in Europa), mediante tecniche di Big Data management.

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici (Digital Strategy). A livello operativo, molte imprese si sono attivate in vari modi per assorbire le competenze tecniche specifiche, sia mediante formazione che mediante reperimento sul mercato di figure professionali, per poter utilizzare al meglio gli strumenti innovativi di cui si stanno dotando seguendo l’evoluzione delle infrastrutture informatiche. Tale evoluzione procede velocemente ed è molto complesso anticipare i tempi prevedendone gli sviluppi concreti, tuttavia emergono alcuni elementi che sembrano fornire delle indicazioni chiare, almeno su di un piano sufficientemente generale: si va verso l’integrazione (ad esempio l’integrazione dei dati sul comportamento dei clienti con le attività di marketing e di customer service, dei dati di lavorazione dei macchinari e del reparto produttivo con la gestione della qualità del prodotto e della manutenzione predittiva, delle informazioni di mercato con le strategie di vendita, dei dati di produttività con la gestione delle risorse umane, eccetera) e ciò porta ad interpretare l’azienda come un anello di una supply-chain di dimensioni più ampie.

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici (Digital Strategy). A livello operativo, molte imprese si sono attivate in vari modi per assorbire le competenze tecniche specifiche, sia mediante formazione che mediante reperimento sul mercato di figure professionali, per poter utilizzare al meglio gli strumenti innovativi di cui si stanno dotando seguendo l’evoluzione delle infrastrutture informatiche. Tale evoluzione procede velocemente ed è molto complesso anticipare i tempi prevedendone gli sviluppi concreti, tuttavia emergono alcuni elementi che sembrano fornire delle indicazioni chiare, almeno su di un piano sufficientemente generale: si va verso l’integrazione (ad esempio l’integrazione dei dati sul comportamento dei clienti con le attività di marketing e di customer service, dei dati di lavorazione dei macchinari e del reparto produttivo con la gestione della qualità del prodotto e della manutenzione predittiva, delle informazioni di mercato con le strategie di vendita, dei dati di produttività con la gestione delle risorse umane, eccetera) e ciò porta ad interpretare l’azienda come un anello di una supply-chain di dimensioni più ampie.

Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (Analytics e BI), il che espande il tema dei Big Data ben oltre il perimetro della singola impresa classica, coinvolgendo non solo, com’è ovvio, clienti e fornitori nelle loro attività tipiche di vendita e di acquisto, ma l’intera filiera del valore comprensiva delle tendenze comportamentali e sociali di tutti gli attori in gioco, interpretata a partire dall’utilizzo di tutti gli strumenti innovativi generatori effettivi di dati (ad oggi i dispositivi mobili hanno raggiunto un livello di pervasività totale anche in ambito lavorativo in ogni reparto, e le applicazioni software sono decisamente più determinanti delle soluzioni hardware).

Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (Analytics e BI), il che espande il tema dei Big Data ben oltre il perimetro della singola impresa classica, coinvolgendo non solo, com’è ovvio, clienti e fornitori nelle loro attività tipiche di vendita e di acquisto, ma l’intera filiera del valore comprensiva delle tendenze comportamentali e sociali di tutti gli attori in gioco, interpretata a partire dall’utilizzo di tutti gli strumenti innovativi generatori effettivi di dati (ad oggi i dispositivi mobili hanno raggiunto un livello di pervasività totale anche in ambito lavorativo in ogni reparto, e le applicazioni software sono decisamente più determinanti delle soluzioni hardware).

Come si può facilmente comprendere, un tale sforzo di innovazione continua pretende altrettali impegni di riorganizzazione aziendale con un conseguente (e pesante) adeguamento dei processi, nonché l’eventuale implementazione di nuovi processi che possano rispondere alle emergenti esigenze di gestione – in particolare dei Big Data e delle modalità di loro interpretazione a fini imprenditoriali.

Il mercato dei prodotti informatici e dei servizi per la gestione di una grande mole di dati è in ascesa, ed ha superato da poco, in Italia, il miliardo di euro. Accedervi senza adeguati progetti di innovazione organizzativa potrebbe rivelarsi un boomerang.

by Redazione | 22 September 2019 | Articoli, Blog

La creazione di un buon team di lavoro è fondamentale per tutte le aziende, ma per le società di consulenza si tratta di una sfida ancor più impegnativa, dove le attività di team building possono sopperire agli impedimenti della quotidianità. Come consulenti in ambito aziendale/gestionale/direzionale, si lavora sovente per progetti, di solito più d’uno contemporaneamente, dovendosi relazionare di volta in volta con soggetti differenti, collaboratori, manager, recandosi in luoghi diversi e facendo parte di numerosi team di lavoro. Operando in diverse città d’Italia, spesso anche la conoscenza dei propri colleghi è giocoforza superficiale e talvolta addirittura solo virtuale. Certo, le nuove tecnologie oggi aiutano molto l’interazione, ma come tener saldi i rapporti interpersonali all’interno di attività così mutevoli, variegate e frammentate? Come abituarsi ad ottimizzare il lavoro di gruppo in maniera solida, efficace e consistente?

La creazione di un buon team di lavoro è fondamentale per tutte le aziende, ma per le società di consulenza si tratta di una sfida ancor più impegnativa, dove le attività di team building possono sopperire agli impedimenti della quotidianità. Come consulenti in ambito aziendale/gestionale/direzionale, si lavora sovente per progetti, di solito più d’uno contemporaneamente, dovendosi relazionare di volta in volta con soggetti differenti, collaboratori, manager, recandosi in luoghi diversi e facendo parte di numerosi team di lavoro. Operando in diverse città d’Italia, spesso anche la conoscenza dei propri colleghi è giocoforza superficiale e talvolta addirittura solo virtuale. Certo, le nuove tecnologie oggi aiutano molto l’interazione, ma come tener saldi i rapporti interpersonali all’interno di attività così mutevoli, variegate e frammentate? Come abituarsi ad ottimizzare il lavoro di gruppo in maniera solida, efficace e consistente?

Ci vengono in soccorso le attività di team building! Genericamente usato nell’ambito delle risorse umane, team building è un temine che racchiude un insieme di attività formative, variamente declinate come team game, team experience, team wellbeing, il cui scopo è sedimentare rapporti di collaborazione, conoscenza reciproca, fiducia e lavoro di squadra all’interno di un gruppo di persone (in questo caso, colleghi). I partecipanti vengono immersi in un ambiente comune, spesso con degli obiettivi da raggiungere collettivamente, e incaricati di svolgere delle attività divertenti da cui emergono però valori condivisi, aiuto reciproco, collaborazione, caratteristiche di leadership e si cementano le relazioni sociali. Scopo finale: migliorare ed aumentare le performance del team nel contesto lavorativo, mediante delle prove svolte in altro contesto più informale e privo delle consuetudini tipiche della quotidianità nel posto di lavoro.

Ci vengono in soccorso le attività di team building! Genericamente usato nell’ambito delle risorse umane, team building è un temine che racchiude un insieme di attività formative, variamente declinate come team game, team experience, team wellbeing, il cui scopo è sedimentare rapporti di collaborazione, conoscenza reciproca, fiducia e lavoro di squadra all’interno di un gruppo di persone (in questo caso, colleghi). I partecipanti vengono immersi in un ambiente comune, spesso con degli obiettivi da raggiungere collettivamente, e incaricati di svolgere delle attività divertenti da cui emergono però valori condivisi, aiuto reciproco, collaborazione, caratteristiche di leadership e si cementano le relazioni sociali. Scopo finale: migliorare ed aumentare le performance del team nel contesto lavorativo, mediante delle prove svolte in altro contesto più informale e privo delle consuetudini tipiche della quotidianità nel posto di lavoro.

Noi di MAS Management Network abbiamo deciso di optare per il rafting. Si tratta di un’attività di team building outdoor, costituita da esercizi e attività ludiche di squadra, che consiste nel navigare un corso d’acqua con un gommone (nel nostro caso in gruppi di 5 o 6 persone), affrontando tutte le difficoltà di una discesa acquatica, come brevi rapide o percorsi ad ostacoli, seppure in ambiente “controllato” e, ovviamente, con la presenza di guide esperte. Per rendere il percorso ancora più interessante ed introdurre delle tappe intermedie da raggiungere sia singolarmente che collettivamente, abbiamo deciso nella stessa giornata di cimentarci anche in altre prove correlate al rafting in ambiente fluviale, come il nuoto nella corrente o i tuffi da altezza variabile. A permetterci questa esperienza sono state le strutture specializzate presenti nel gradevole ambiente naturale della Valbrenta (per l’occasione ringraziamo IvanTeam), laddove tra i paesi di Valstagna e Solagna (VI) da decenni si praticano gli sport acquatici sul fiume Brenta.

Noi di MAS Management Network abbiamo deciso di optare per il rafting. Si tratta di un’attività di team building outdoor, costituita da esercizi e attività ludiche di squadra, che consiste nel navigare un corso d’acqua con un gommone (nel nostro caso in gruppi di 5 o 6 persone), affrontando tutte le difficoltà di una discesa acquatica, come brevi rapide o percorsi ad ostacoli, seppure in ambiente “controllato” e, ovviamente, con la presenza di guide esperte. Per rendere il percorso ancora più interessante ed introdurre delle tappe intermedie da raggiungere sia singolarmente che collettivamente, abbiamo deciso nella stessa giornata di cimentarci anche in altre prove correlate al rafting in ambiente fluviale, come il nuoto nella corrente o i tuffi da altezza variabile. A permetterci questa esperienza sono state le strutture specializzate presenti nel gradevole ambiente naturale della Valbrenta (per l’occasione ringraziamo IvanTeam), laddove tra i paesi di Valstagna e Solagna (VI) da decenni si praticano gli sport acquatici sul fiume Brenta.

Affrontare tutti assieme la discesa, peraltro divisi in gruppi per aggiungere un minimo di competitività tra i partecipanti, richiede concentrazione, coordinamento e un forte affiatamento per raggiungere l’obiettivo. L’esperienza del rafting è di forte impatto emotivo, aggrega il gruppo nelle difficoltà ed è un’opportunità di sperimentare la gestione del rischio e dell’incertezza anche in un contesto, in definitiva, prettamente ludico. Essa contribuisce a cementare lo spirito di gruppo nell’affrontare sfide e difficoltà concrete, partendo da una situazione reale a contatto con la natura. Infine, come da copione per ogni giornata di team building che possa definirsi tale, deve seguire un momento di riflessione, chiamato in gergo debriefing, in cui si raccolgono le sensazioni vissute nella prova e si fa mente locale sulle relazioni intercorse coi colleghi al’interno del team: ciò aiuta gli individui a collegare l’esperienza con la propria realtà aziendale ed a riportare il medesimo affiatamento anche in situazioni meno avventurose.

Affrontare tutti assieme la discesa, peraltro divisi in gruppi per aggiungere un minimo di competitività tra i partecipanti, richiede concentrazione, coordinamento e un forte affiatamento per raggiungere l’obiettivo. L’esperienza del rafting è di forte impatto emotivo, aggrega il gruppo nelle difficoltà ed è un’opportunità di sperimentare la gestione del rischio e dell’incertezza anche in un contesto, in definitiva, prettamente ludico. Essa contribuisce a cementare lo spirito di gruppo nell’affrontare sfide e difficoltà concrete, partendo da una situazione reale a contatto con la natura. Infine, come da copione per ogni giornata di team building che possa definirsi tale, deve seguire un momento di riflessione, chiamato in gergo debriefing, in cui si raccolgono le sensazioni vissute nella prova e si fa mente locale sulle relazioni intercorse coi colleghi al’interno del team: ciò aiuta gli individui a collegare l’esperienza con la propria realtà aziendale ed a riportare il medesimo affiatamento anche in situazioni meno avventurose.

In definitiva, si è trattato di una giornata all’aria aperta in cui i consulenti MAS hanno imparato a conoscersi meglio e a lavorare in gruppo in modo più unito e proficuo.

by Redazione | 11 April 2019 | Blog, Eventi

Il mercato italiano è unico in termini di creatività e patrimonio di conoscenze, soprattutto in settori come quello del Fashion e dell’abbigliamento e calzature di lusso. Tuttavia le aziende ormai agiscono sempre più in uno scenario digitale. Come possono preservare l’unicità del loro marchio in tale scenario? Come far fruttare le competenze tradizionali nel mondo informatizzato? Come ottimizzare i processi di sviluppo creativo e di produzione con il supporto degli strumenti digitali?

Il mercato italiano è unico in termini di creatività e patrimonio di conoscenze, soprattutto in settori come quello del Fashion e dell’abbigliamento e calzature di lusso. Tuttavia le aziende ormai agiscono sempre più in uno scenario digitale. Come possono preservare l’unicità del loro marchio in tale scenario? Come far fruttare le competenze tradizionali nel mondo informatizzato? Come ottimizzare i processi di sviluppo creativo e di produzione con il supporto degli strumenti digitali?

A queste ed altre domande si è cercato di rispondere durante il seminario “Innovation & technology: PLM nell’industria del Fashion”, ospitato mercoledì 10 aprile nella sede del Politecnico Calzaturiero e che ha visto partecipare importanti realtà imprenditoriali del settore quali Lotto e Christian Louboutin assieme ad altre a servizio dell’industria (hanno avuto modo di presentare i loro prodotti Centric, focalizzato sul suo pacchetto PLM, 3D Excite e SolidWorks per le applicazioni software 3D, Nuovamacut con esempi reali di stampa tridimensionale su periferiche HP), compresa la presenza di MAS in veste di co-organizzatori.

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del Politecnico Calzaturiero, oltre ad una presentazione delle attività formative e didattiche dell’istituto, sono state sottolineate le linee guida del dibattito: cercare di scoprire come la tecnologia e l’innovazione possano servire il Made in Italy per competere nel mercato globale valorizzando le singole abilità creative e produttive. Una nutrita platea di astanti, composta perlopiù da manager e tecnici di aziende venete (sia multinazionali del fashion con presenza locale, sia PMI che operano nella filiera del lusso), ha potuto quindi dapprima verificare le funzionalità particolari di pacchetti software al servizio dello sviluppo prodotto e della produzione (gestione distinte base, materiali, accessori, componenti, classificazioni, ma anche prototipi 3D) e poi assistere ai racconti delle esperienze vissute sul campo da chi ne ha già iniziata l’implementazione.

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del Politecnico Calzaturiero, oltre ad una presentazione delle attività formative e didattiche dell’istituto, sono state sottolineate le linee guida del dibattito: cercare di scoprire come la tecnologia e l’innovazione possano servire il Made in Italy per competere nel mercato globale valorizzando le singole abilità creative e produttive. Una nutrita platea di astanti, composta perlopiù da manager e tecnici di aziende venete (sia multinazionali del fashion con presenza locale, sia PMI che operano nella filiera del lusso), ha potuto quindi dapprima verificare le funzionalità particolari di pacchetti software al servizio dello sviluppo prodotto e della produzione (gestione distinte base, materiali, accessori, componenti, classificazioni, ma anche prototipi 3D) e poi assistere ai racconti delle esperienze vissute sul campo da chi ne ha già iniziata l’implementazione.

In veste di relatore, Walter Macorig ha tenuto un primo intervento sull’ “Importanza del Digital Product Development nell’era 4.0”: in quanto società di consulenza, MAS ha curato numerosi progetti di innovazione sullo sviluppo prodotto e con piattaforme PLM presso importanti marchi della moda, esperienze che hanno permesso di focalizzare alcuni punti di attenzione (ad esempio sull’importanza della progettazione e sulla cura del cambiamento organizzativo, non secondari all’aggiornamento dei sistemi) e fornire degli spunti al pubblico a partire da situazioni reali. Numerose esigenze imprenditoriali nascono infatti da esigenze pratiche: controllo dei costi, aumento dei margini, maggiore velocità, maggiore qualità. Per questo sono risultati particolarmente interessanti i racconti delle effettive esperienze progettuali nei successivi due interventi, relativi a importanti realtà che operano in mercati diversi nel mondo della calzatura, tenuti da Sebastiano Di Camillo di Lotto–Stonefly e Tito Simone di Christian Louboutin, i quali hanno delineato gli impatti delle implementazioni tecnologiche nelle loro aziende e le modalità con cui li hanno gestiti. Nell’ultima parte del seminario ci si è invece calati a scandagliare le possibilità di applicazione di un software PLM e i suoi relativi benefici, grazie alla presentazione puntuale di Silvano Joly di Centric della loro soluzione.

In veste di relatore, Walter Macorig ha tenuto un primo intervento sull’ “Importanza del Digital Product Development nell’era 4.0”: in quanto società di consulenza, MAS ha curato numerosi progetti di innovazione sullo sviluppo prodotto e con piattaforme PLM presso importanti marchi della moda, esperienze che hanno permesso di focalizzare alcuni punti di attenzione (ad esempio sull’importanza della progettazione e sulla cura del cambiamento organizzativo, non secondari all’aggiornamento dei sistemi) e fornire degli spunti al pubblico a partire da situazioni reali. Numerose esigenze imprenditoriali nascono infatti da esigenze pratiche: controllo dei costi, aumento dei margini, maggiore velocità, maggiore qualità. Per questo sono risultati particolarmente interessanti i racconti delle effettive esperienze progettuali nei successivi due interventi, relativi a importanti realtà che operano in mercati diversi nel mondo della calzatura, tenuti da Sebastiano Di Camillo di Lotto–Stonefly e Tito Simone di Christian Louboutin, i quali hanno delineato gli impatti delle implementazioni tecnologiche nelle loro aziende e le modalità con cui li hanno gestiti. Nell’ultima parte del seminario ci si è invece calati a scandagliare le possibilità di applicazione di un software PLM e i suoi relativi benefici, grazie alla presentazione puntuale di Silvano Joly di Centric della loro soluzione.

Considerate le reazioni del pubblico, si è potuta avere la conferma che si tratta di temi molto sentiti e all’ordine del giorno: il grande vantaggio di eventi come questo è poter raccogliere le esperienze sul campo di aziende che credono nell’innovazione digitale, stanno sviluppando progetti e si trovano così ad affrontare problemi simili a quelli di molte imprese del territorio. I sistemi Digital oggi non sono solo sviluppo prodotto, ma anche vendite, marketing, approvvigionamenti e integrazioni di filiera, analisi dei dati, sistemi di collaborazione e quant’altro. Ma ad ogni modo, anche dai casi studio emersi è stato confermato come i progetti di innovazione siano strategici in questo momento storico, e come non si tratti solo di mere introduzioni di strumenti tecnologici, quanto piuttosto di strategie di profonda trasformazione organizzativa.

by Redazione | 21 February 2019 | Articoli, Blog

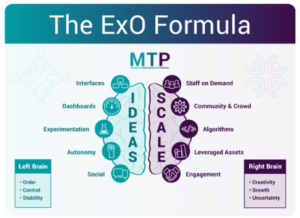

Cosa sono le organizzazioni esponenziali? Si tratta di imprese moderne di ogni settore, quasi sempre all’avanguardia nel campo digital, caratterizzate da velocità di crescita elevatissime con ridotti tempi e costi di offerta di un nuovo prodotto o servizio. Le principali e più famose rappresentanti delle Exponential Organizations (ExO) sono società che hanno superato il valore di mercato di 1 miliardo di dollari a pochissimi anni dalla loro nascita (8 anni ci ha messo Google, 5 anni Facebook, 4 anni Tesla e solo 2 anni Whatsapp, giusto per dare qualche nome).

Cosa sono le organizzazioni esponenziali? Si tratta di imprese moderne di ogni settore, quasi sempre all’avanguardia nel campo digital, caratterizzate da velocità di crescita elevatissime con ridotti tempi e costi di offerta di un nuovo prodotto o servizio. Le principali e più famose rappresentanti delle Exponential Organizations (ExO) sono società che hanno superato il valore di mercato di 1 miliardo di dollari a pochissimi anni dalla loro nascita (8 anni ci ha messo Google, 5 anni Facebook, 4 anni Tesla e solo 2 anni Whatsapp, giusto per dare qualche nome).

Il paradigma delle ExO risale al 2014, anno di pubblicazione del libro “Exponential organizations – Il futuro del business mondiale” (edito in Italia da Marsilio) dell’imprenditore, esperto di organizzazione aziendale e co-fondatore della Singularity University Salim Ismail. Questo paradigma si sta ormai diffondendo in ogni settore (si pensi ad Amazon, Uber, Airbnb, Spotify o Netflix), dato che il mercato globale si trova ad affrontare dei cambiamenti sostanziali, e sempre più realtà imprenditoriali si stanno rivolgendo con profitto a nuovi standard tecnologici digitali quali cloud software, Big Data, realtà virtuale, IoT e algoritmi computazionali.

Il paradigma delle ExO risale al 2014, anno di pubblicazione del libro “Exponential organizations – Il futuro del business mondiale” (edito in Italia da Marsilio) dell’imprenditore, esperto di organizzazione aziendale e co-fondatore della Singularity University Salim Ismail. Questo paradigma si sta ormai diffondendo in ogni settore (si pensi ad Amazon, Uber, Airbnb, Spotify o Netflix), dato che il mercato globale si trova ad affrontare dei cambiamenti sostanziali, e sempre più realtà imprenditoriali si stanno rivolgendo con profitto a nuovi standard tecnologici digitali quali cloud software, Big Data, realtà virtuale, IoT e algoritmi computazionali.

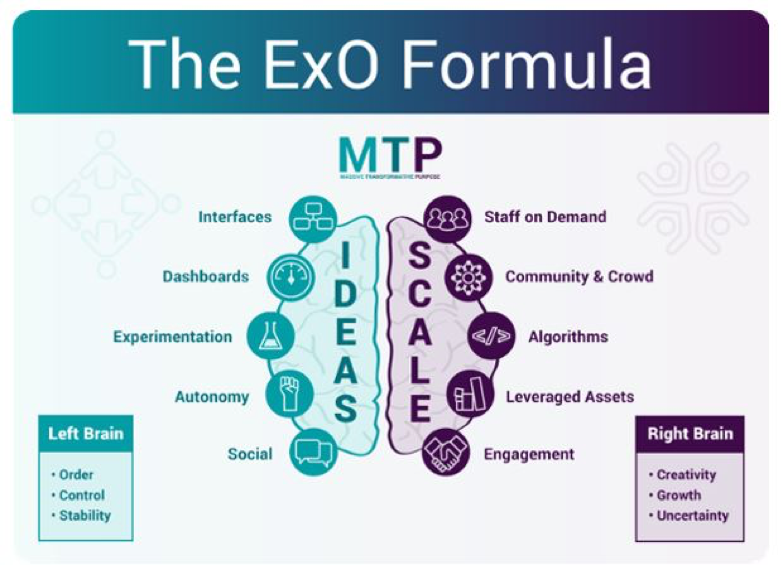

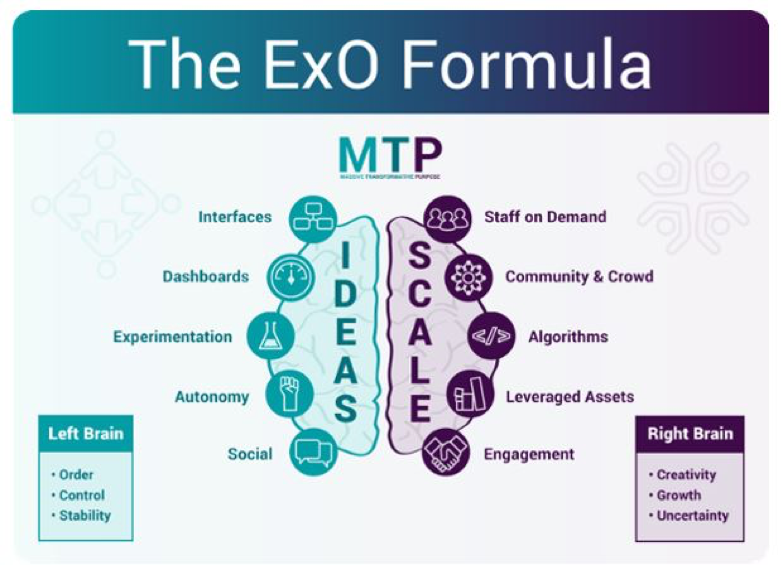

Lo studio dei processi e delle strutture organizzative scalabili delle ExO ha permesso di individuare le caratteristiche salienti di questo genere di società, nonché i cardini teorici su cui far leva per direzionare le proprie scelte di business al fine di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali (in grado di individuare e creare market-place virtuali combinando web, cloud e Big Data e facendo leva sulle community che li sostengono). Tali aspetti specifici sono stati sintetizzati in due acronimi, Ideas (per la parte relativa agli strumenti e ai metodi di lavoro interni all’azienda) e Scale (per gli aspetti organizzativi ed operativi che coinvolgono l’esterno), configurando 10 punti fondamentali:

Lo studio dei processi e delle strutture organizzative scalabili delle ExO ha permesso di individuare le caratteristiche salienti di questo genere di società, nonché i cardini teorici su cui far leva per direzionare le proprie scelte di business al fine di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali (in grado di individuare e creare market-place virtuali combinando web, cloud e Big Data e facendo leva sulle community che li sostengono). Tali aspetti specifici sono stati sintetizzati in due acronimi, Ideas (per la parte relativa agli strumenti e ai metodi di lavoro interni all’azienda) e Scale (per gli aspetti organizzativi ed operativi che coinvolgono l’esterno), configurando 10 punti fondamentali:

- Interfaces: le interfacce digitali servono per direzionare automaticamente ed in modo efficiente i corretti output verso le giuste persone all’interno dell’organizzazione.

- Dashboards: l’uso di dashboards è utile per tracciare e monitorare tutte le performance aziendali in tempo reale.

- Experimentation: la sperimentazione è fondamentale per i miglioramenti di prodotto e processo: oggi si può fare in modo rapido, con strumenti che raccolgono feedback istantanei.

- Autonomy: autonomia significa strutture snelle e poco gerarchiche, che puntano alla responsabilizzazione del lavoratore e all’apprendimento veloce.

- Social: tecnologie social sono ormai utilizzate anche all’interno delle aziende, giacché consentono comunicazioni immediate ed efficaci.

- Staff on-demand: l’assunzione di personale consulente consente l’immissione di nuove idee senza appesantire la struttura aziendale e mantenendola dinamica.

- Community: la cura, la gestione e lo sfruttamento della propria comunità virtuale consente alle idee di manifestarsi subito e di crescere e svilupparsi velocemente.

- Algorithms: gli algoritmi sono ormai fondamentali nella gestione dinamica dei prezzi e nell’ottimizzazione del traffico di informazioni ed oggetti.

- Leverage: l’outsourcing degli asset, anche di quelli critici, è indispensabile per l’agilità e per una rapida scalabilità della struttura aziendale. Sempre più imprese sfruttano oggi Saas e Cloud.

- Engagement: il coinvolgimento della clientela oggi, mediante strumenti digitali, è il più completo di sempre. Non v’è ExO che non abbia sfruttato pesantemente questa leva!

Il cambiamento portato dalle organizzazioni esponenziali è destinato a riverberarsi in un cambiamento organizzativo di tutte le imprese. Ciò sta già accadendo, e le sue conseguenze si manifestano con grande velocità e profitto per coloro che sanno cogliere questa opportunità; ma non si tratta necessariamente di grosse realtà: è pieno di startup innovative che da subito puntano su metodologie ambiziose per strutture scalabili già dalla nascita, così come grandi brand tradizionali che stanno implementando tecnologie digitali e strategie adeguate ai nuovi paradigmi di mercato, di fatto mettendosi rapidamente nelle migliori condizioni per competere in modo nuovo.

In tale contesto, uno dei principali punti di attenzione è costituito senza dubbio dalle innovazioni tecnologiche in campo digital, in grado di creare sinergia tra le componenti di know-how tradizionale, archivi fisici storici e nuove modalità di fruizione di contenuti, sia a livello di marketing che di processi produttivi, sia all’interno che all’esterno del perimetro d’azienda. Database, cloud, automazioni, applicazioni informatiche di ultima generazione e soprattutto strumenti per la gestione delle informazioni e degli asset digitali (chiamati DAM, ovvero Digital Asset Management) sono oggi ad un livello tale da permettere un profondo sfruttamento di ogni tipo di istanza storico-culturale anche per singole realtà imprenditoriali che ritenessero utile valorizzare la propria eredità peculiare.

In tale contesto, uno dei principali punti di attenzione è costituito senza dubbio dalle innovazioni tecnologiche in campo digital, in grado di creare sinergia tra le componenti di know-how tradizionale, archivi fisici storici e nuove modalità di fruizione di contenuti, sia a livello di marketing che di processi produttivi, sia all’interno che all’esterno del perimetro d’azienda. Database, cloud, automazioni, applicazioni informatiche di ultima generazione e soprattutto strumenti per la gestione delle informazioni e degli asset digitali (chiamati DAM, ovvero Digital Asset Management) sono oggi ad un livello tale da permettere un profondo sfruttamento di ogni tipo di istanza storico-culturale anche per singole realtà imprenditoriali che ritenessero utile valorizzare la propria eredità peculiare.

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici (

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici ( Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (

Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (

Ci vengono in soccorso le attività di

Ci vengono in soccorso le attività di  Noi di

Noi di  Affrontare tutti assieme la discesa, peraltro divisi in gruppi per aggiungere un minimo di competitività tra i partecipanti, richiede concentrazione, coordinamento e un forte affiatamento per raggiungere l’obiettivo. L’esperienza del rafting è di forte impatto emotivo, aggrega il gruppo nelle difficoltà ed è un’opportunità di sperimentare la gestione del rischio e dell’incertezza anche in un contesto, in definitiva, prettamente ludico. Essa contribuisce a cementare lo spirito di gruppo nell’affrontare sfide e difficoltà concrete, partendo da una situazione reale a contatto con la natura. Infine, come da copione per ogni giornata di team building che possa definirsi tale, deve seguire un momento di riflessione, chiamato in gergo debriefing, in cui si raccolgono le sensazioni vissute nella prova e si fa mente locale sulle relazioni intercorse coi colleghi al’interno del team: ciò aiuta gli individui a collegare l’esperienza con la propria realtà aziendale ed a riportare il medesimo affiatamento anche in situazioni meno avventurose.

Affrontare tutti assieme la discesa, peraltro divisi in gruppi per aggiungere un minimo di competitività tra i partecipanti, richiede concentrazione, coordinamento e un forte affiatamento per raggiungere l’obiettivo. L’esperienza del rafting è di forte impatto emotivo, aggrega il gruppo nelle difficoltà ed è un’opportunità di sperimentare la gestione del rischio e dell’incertezza anche in un contesto, in definitiva, prettamente ludico. Essa contribuisce a cementare lo spirito di gruppo nell’affrontare sfide e difficoltà concrete, partendo da una situazione reale a contatto con la natura. Infine, come da copione per ogni giornata di team building che possa definirsi tale, deve seguire un momento di riflessione, chiamato in gergo debriefing, in cui si raccolgono le sensazioni vissute nella prova e si fa mente locale sulle relazioni intercorse coi colleghi al’interno del team: ciò aiuta gli individui a collegare l’esperienza con la propria realtà aziendale ed a riportare il medesimo affiatamento anche in situazioni meno avventurose.

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del  In veste di relatore,

In veste di relatore,

Cosa sono le organizzazioni esponenziali? Si tratta di imprese moderne di ogni settore, quasi sempre all’avanguardia nel campo digital, caratterizzate da velocità di crescita elevatissime con ridotti tempi e costi di offerta di un nuovo prodotto o servizio. Le principali e più famose rappresentanti delle Exponential Organizations (ExO) sono società che hanno superato il valore di mercato di 1 miliardo di dollari a pochissimi anni dalla loro nascita (8 anni ci ha messo Google, 5 anni Facebook, 4 anni Tesla e solo 2 anni Whatsapp, giusto per dare qualche nome).

Cosa sono le organizzazioni esponenziali? Si tratta di imprese moderne di ogni settore, quasi sempre all’avanguardia nel campo digital, caratterizzate da velocità di crescita elevatissime con ridotti tempi e costi di offerta di un nuovo prodotto o servizio. Le principali e più famose rappresentanti delle Exponential Organizations (ExO) sono società che hanno superato il valore di mercato di 1 miliardo di dollari a pochissimi anni dalla loro nascita (8 anni ci ha messo Google, 5 anni Facebook, 4 anni Tesla e solo 2 anni Whatsapp, giusto per dare qualche nome). Il paradigma delle ExO risale al 2014, anno di pubblicazione del libro “Exponential organizations – Il futuro del business mondiale” (edito in Italia da

Il paradigma delle ExO risale al 2014, anno di pubblicazione del libro “Exponential organizations – Il futuro del business mondiale” (edito in Italia da  Lo studio dei processi e delle strutture organizzative scalabili delle ExO ha permesso di individuare le caratteristiche salienti di questo genere di società, nonché i cardini teorici su cui far leva per direzionare le proprie scelte di business al fine di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali (in grado di individuare e creare market-place virtuali combinando web, cloud e Big Data e facendo leva sulle community che li sostengono). Tali aspetti specifici sono stati sintetizzati in due acronimi, Ideas (per la parte relativa agli strumenti e ai metodi di lavoro interni all’azienda) e Scale (per gli aspetti organizzativi ed operativi che coinvolgono l’esterno), configurando 10 punti fondamentali:

Lo studio dei processi e delle strutture organizzative scalabili delle ExO ha permesso di individuare le caratteristiche salienti di questo genere di società, nonché i cardini teorici su cui far leva per direzionare le proprie scelte di business al fine di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali (in grado di individuare e creare market-place virtuali combinando web, cloud e Big Data e facendo leva sulle community che li sostengono). Tali aspetti specifici sono stati sintetizzati in due acronimi, Ideas (per la parte relativa agli strumenti e ai metodi di lavoro interni all’azienda) e Scale (per gli aspetti organizzativi ed operativi che coinvolgono l’esterno), configurando 10 punti fondamentali: